AGILE ARTESANO

Transformamos tradiciones,

conectamos generaciones

BIENVENIDOS

LA FUNDACIÓN

boüi, es una mezcla entres la b de Bogotá y la palabra oüi, que significa huellas o pasos en wayunaiki, la lengua de la comunidad Wayúu. La b es minúscula porque en tiempo antigüos las personas que conquistaron territorios indígenas consideraban que ellos (los indígenas) eran bárbaros, sin alma y que por ello no se podía escribir el nombre de la etnia en mayúscula, es un recuerdo de las huellas de las equivocaciones al no aceptar la diferencia.

Nacimos para construir un ecosistema para los oficios y técnicas de la artesanía. Primero nació boüi aplicando el marco Agile, de la industria del software que empodera a las personas y que tiene como referente el corazón agile.

Utilizamos algunas de las herramientas del marco y nos dimos cuenta que las personas artesanas tienen en su forma de vida, costumbres de las prácticas agile: Scrum, Lean, corazón agile, kanban, entre otros

¡RESULTADOS OBTENIDOS GRACIAS A TU APOYO!

ECOSISTEMA

Comunidad Agile Artesano

La comunidad Agile Artesano está ligada a boüi, nacimos para construir un ecosistema para los oficios y técnicas de la artesanía.

boüi nació inspirada en el marco Agile, proveniente de la industria del software, diseñado para empoderar a las personas y guiado por los principios del Corazón Agile.

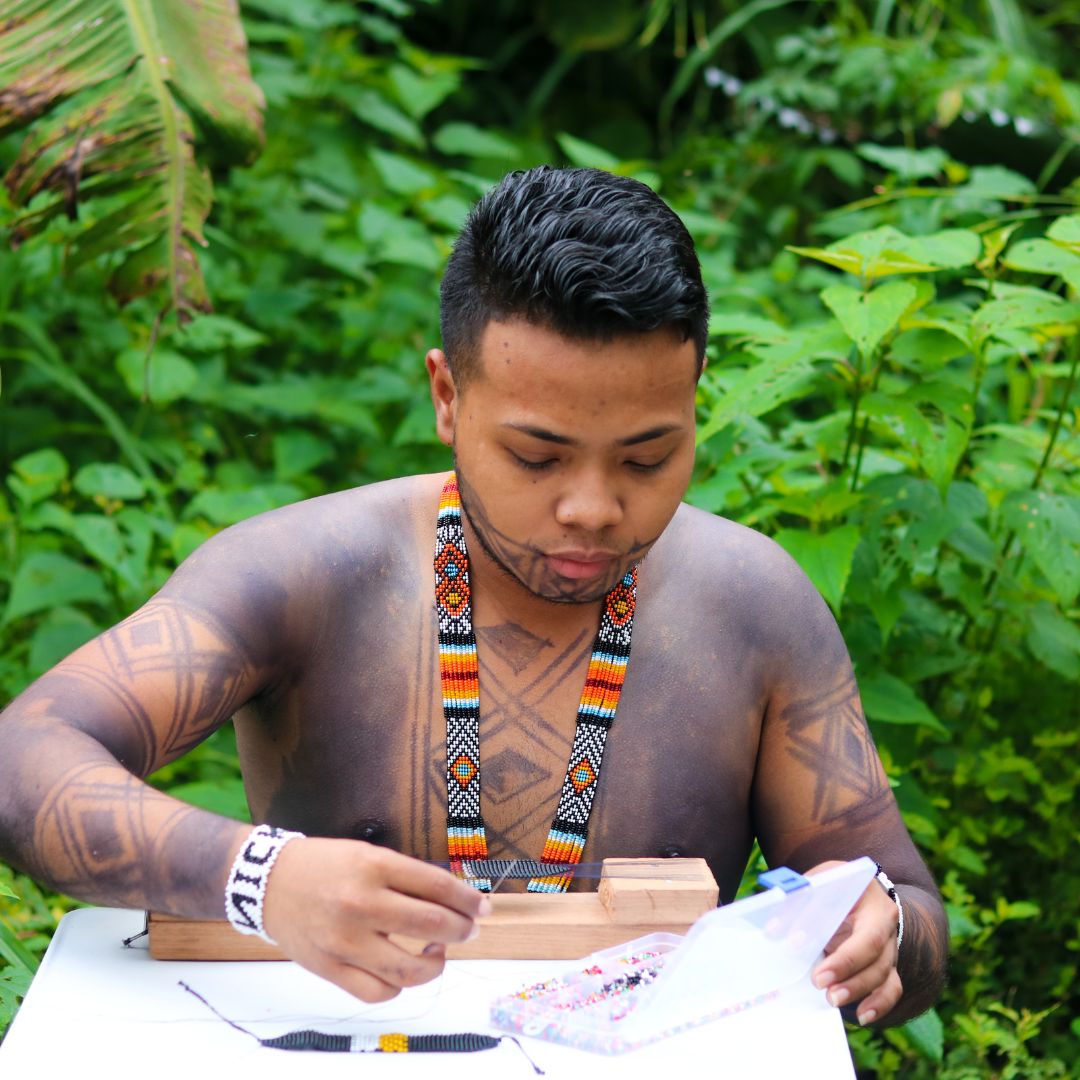

El espíritu Agile en las Manos Artesanas

Cómo las prácticas de Scrum, Lean y Kanban se reflejan en la vida cotidiana de las personas artesanas.

Nuestras tierra cuenta con lugares escondidos que cada día más valoramos y sabemos cuidar. Por ello, en BOUI creamos una inmersión cultural a través del turismo que te llevará a lugares inimaginables en los que a partir de la artesanía podrás conocer la historia, sus tradiciones, costumbre y todo lo relacionado sobre esta experiencia.

Te invitamos a explorar más el mundo de BOUI y su turismo cultural.

SUMÉRGETE EN LA CULTURA

EXPERIENCIAS TURÍSTICAS

Ruta de la Seda en Timbio, Cauca, Colombia

¿Seda en Colombia? Si! Vive la caminata por un bosque nativo, descubre procesos limpios y sostenibles, amigables al ritmo de la artesanía; prendas únicas elaboradas una a una en hilos hechos a mano, disfruta esto y mas en la ruta de la seda en Timbio, Cauca, Colombia.

GRACIAS POR TU APOYO

EL BLOG

Historias que inspiran

Boüi nació inspirada en el marco Agile, proveniente de la industria del software, diseñado para empoderar a las personas y guiado por los principios del Corazón Agile.

- +57 3005713644

- info@boui.com.co

- Carrera 45 # 57-38

- Bogotá, Colombia